在21世纪的第三个十年里,随着人工智能技术的飞速发展,机器人不再仅仅是科幻电影中的想象,它们正逐步融入我们的日常生活,成为社会经济活动中的重要参与者,特别是在春节期间,这一象征着团圆与希望的时刻,机器人以一种前所未有的方式参与到“春晚”这一全球最大的电视盛事中,不仅展现了科技进步的力量,也映射出全国打工人群的新面貌,本文将围绕“春晚机器人全国打工”这一主题,探讨科技如何改变我们的生活方式,以及在此背景下,全国打工者所面临的新机遇与挑战。

春晚舞台上的科技奇迹

每年除夕夜,春节联欢晚会(简称“春晚”)不仅是全球华人共享的文化盛宴,也是新技术、新创意的展示窗口,近年来,随着AR(增强现实)、VR(虚拟现实)以及智能机器人的应用,春晚的舞台效果达到了前所未有的高度,特别是智能机器人的加入,不仅为观众带来了视觉上的震撼,更是对传统艺术形式的一次创新尝试。

2019年春晚,由百度研发的“小度机器人”担任了主持人角色,通过自然语言处理和语音识别技术,实现了与现场观众的实时互动,展现了人工智能在娱乐领域的巨大潜力,这些机器人不仅外形可爱,能够完成复杂的动作和表情,更重要的是,它们能够学习并理解人类语言,进行流畅的对话,让“春晚”这一传统节目焕发出了新的活力。

全国打工者的科技助手

对于遍布全国的打工者来说,智能机器人不仅仅是春晚舞台上的明星,更是他们日常工作生活中的得力助手,在制造业、服务业、农业等多个领域,机器人正在逐步替代人力完成重复性高、劳动强度大的工作,提高了生产效率,减轻了工人的负担。

制造业:在“智能制造”的浪潮下,焊接、装配、搬运等任务越来越多地由机器人承担,它们不仅工作精准度高,而且不知疲倦,大幅提升了产品质量和生产效率,对于生产线上的工人而言,这意味着他们可以从事更高价值的创造性工作,而非简单的体力劳动。

服务业:在餐饮、零售等行业,服务机器人开始承担迎宾、点餐、清洁等工作,一些餐厅引入了送餐机器人,不仅减少了人员接触,提高了卫生标准,还通过其趣味性的交互设计为顾客带来新鲜感。

农业:智能农机如无人驾驶播种机、收割机等在精准农业中发挥着重要作用,它们根据土壤条件、作物生长周期等因素自动调整作业模式,大大提高了农业生产效率和作物产量。

科技与人情:平衡与融合

尽管科技为打工者带来了诸多便利和机遇,但与此同时,也引发了一系列关于就业、技能升级和社会关系变化的讨论,自动化和智能化导致某些传统岗位消失,对低技能劳动力构成挑战;也为人们提供了学习新技能、转型发展的机会。

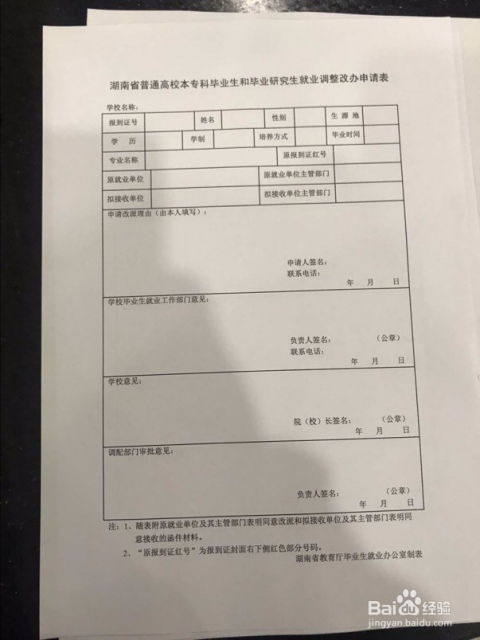

就业转型:政府和企业需共同努力,提供职业培训和教育资源,帮助受影响的工人掌握新技能,适应数字经济时代的需求,鼓励创业和创新,为劳动者开辟新的就业途径。

情感连接:尽管科技让生活更加便捷高效,但人与人之间的情感交流仍不可替代,春节期间,无论是通过视频通话还是实体团聚,家人间的温暖与关怀是任何技术都无法替代的,春晚机器人的出现,某种程度上也强化了这一观念——科技虽好,但家的温暖和人与人之间的情感联系才是生活的真谛。

“春晚机器人全国打工”这一现象,不仅是科技进步的缩影,也是社会变迁的镜像,它反映了在科技快速发展的今天,我们如何平衡技术进步与人文关怀的重要性,面对未来,我们既要拥抱科技带来的变革,不断提升自我适应能力;也要珍惜并维护那些无法被技术取代的人情味和传统文化,我们才能在科技与人情交织的新时代画卷中,绘制出更加和谐美好的图景。