在当今社会,女性的结婚年龄成为了社会各界广泛关注的话题,从历史的角度来看,这一话题的变化,反映了社会进步和女性地位的提升,本文旨在探讨近几十年来中国女性结婚年龄的变化趋势,并深入分析其背后的社会因素。

一、数据说话:婚龄延迟现象显著

据国家统计局数据显示,近十年来,我国女性初婚年龄呈现逐年上升的趋势,2010年,我国女性平均初婚年龄为24.88岁;到了2020年,这一数字已经增长至27.96岁,增幅达3岁以上,尤其在一线城市如北京、上海等地,女性平均初婚年龄更是高达30岁以上,值得注意的是,这一现象并非我国独有,在全球范围内,晚婚已成为普遍趋势,根据联合国人口基金组织发布的《世界人口状况报告》,2019年全球平均初婚年龄为29岁,较上个世纪70年代提高了约7岁。

二、经济独立性增强:追求自我价值实现

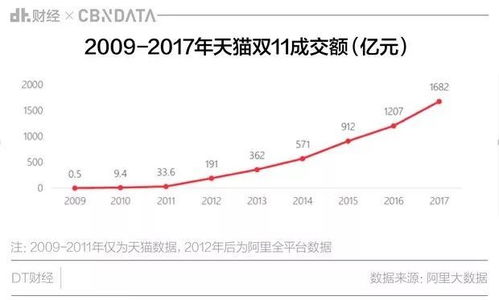

改革开放以来,随着经济社会快速发展,越来越多的女性接受高等教育,参与社会竞争,经济独立性大大增强,她们不再将婚姻视为获得经济保障的主要手段,而是更倾向于通过个人努力来实现自我价值,为了追求更高层次的教育、更广阔的职业发展空间,不少女性选择推迟结婚时间,随着互联网技术的普及,现代女性有了更多获取知识信息、开拓视野的机会,对人生有着更加深刻的认识和规划,她们越来越重视个人成长,更加注重精神层面的需求,希望能够在感情、事业等方面找到更好的平衡点,从而选择在更为成熟的状态下步入婚姻殿堂。

三、观念转变:对婚姻态度趋于理性

与过去相比,如今的年轻人对待婚姻的态度发生了明显变化,传统观念认为“男大当婚,女大当嫁”,但新一代青年更加强调个性解放和个人幸福,他们不再盲目遵从长辈意愿,而是倾向于自主选择伴侣,追求真正意义上的两情相悦,这种观念上的转变,使得许多年轻人在没有遇到合适对象时,宁愿保持单身状态,也不愿意为了结婚而结婚,随着离婚率的持续走高,人们对婚姻风险的认知也在不断提高,面对可能存在的失败婚姻,越来越多的人开始慎重考虑是否应该步入婚姻殿堂,在没有足够的心理准备或物质基础之前,许多女性会选择暂时搁置结婚计划,专注于自身发展,等待最佳时机的到来。

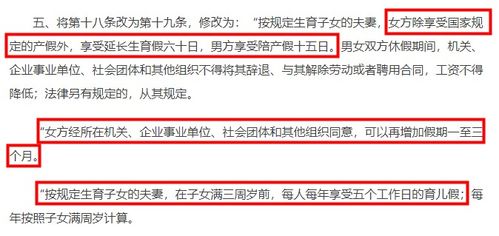

四、政策引导:鼓励晚婚晚育

近年来,国家不断出台相关政策,鼓励适龄人群晚婚晚育。《中华人民共和国人口与计划生育法》明确规定:“国家提倡一对夫妻生育两个子女。”各地也纷纷推出配套措施,如延长产假、增加育儿假等,以减轻育龄夫妇的负担,提高其生育意愿,这些政策的实施,在一定程度上缓解了年轻夫妇因工作繁忙而导致的生育压力,也为晚婚提供了良好的外部环境。

五、社会支持系统完善:减轻家庭压力

随着社会保障体系日益健全,尤其是医疗保险、养老保险等制度不断完善,人们对于未来生活的安全感有所增强,减少了对于通过早婚来寻求稳定生活的依赖,政府和社会各界也越来越关注女性权益保护问题,出台了一系列政策措施来维护妇女合法权益,包括禁止职场性别歧视、提高最低工资标准、完善公共托幼服务等,这些举措不仅有助于改善女性就业环境,提高其收入水平,还为其提供了更多时间和精力去经营个人生活,从而影响了她们的婚恋选择。

六、文化氛围变迁:多元化价值取向

随着全球化进程加快以及信息技术的迅猛发展,各种新思潮、新观念不断涌现并相互碰撞融合,形成了多元化的文化氛围,在这样的背景下,人们对生活方式有了更加开放包容的态度,一些人主张自由恋爱、同居试婚等新型关系模式,不再拘泥于传统意义上的婚姻形式;还有人则倾向于保持单身状态,享受独立自在的生活,这种多元化的价值取向给予每个人更多的选择空间,也让“何时结婚”这个问题变得更加个性化、差异化。

当代中国女性婚龄的延迟现象是一个复杂的社会现象,其背后蕴含着深刻的社会变迁,这既反映了社会进步带来的个体权利意识觉醒,也体现了经济发展、教育普及等因素对个人选择的影响,面对这一趋势,社会各界应给予充分理解和尊重,同时也要关注由此可能引发的新问题,如人口老龄化加速等,积极寻找对策,促进社会和谐发展。